Constat

La départementalisation de 1946 et l’occidentalisation progressive de l’île de la Réunion a entraîné un essor des activités nautiques diverses (voile, plongée, baignade, surf…) comme partout sur le littoral en France.

L’océan tumultueux, jadis redoutée, est devenu progressivement un atout qui a métamorphosé l’ouest de l’île, constitué de lagons et de plages coralliennes protégées du vent et de la pluie. Cette zone est devenue balnéaire à partir des années 1980, le véritable poumon de l’école touristique, au point de concentrer 54 % des chambres d’hôtel disponible pour toutes l’île.

Le « bleu » de notre océan associé au « vert » de nos montagnes a fait de notre île intense une destination privilégiée pour la pratique des activités de pleine nature dans les années 2000[1], renforcée par la stabilité politique et la sécurité sanitaire sans égal par rapport à la plupart des autres destinations tropicales.

Ainsi, après 30 années de développement soutenu par les politiques publiques d’aménagement du littoral[2], l’ouest est devenu un dès principaux moteurs économiques de l’île de la Réunion[3].

La quantité, la qualité, la proximité et la régularité de nos vagues exceptionnelles ont plus particulièrement permis le développement de la pratique du surf, devenu une véritable vitrine à l’international pour notre île[4].

La crise requin qui sévit depuis 2011 se distingue, d’un risque requin endémique, par son intensité et surtout sa localisation. Jadis cantonné à des zones sauvages et réputées, les attaques récentes se sont produites essentiellement sur les plages les plus populaires, comparables à des pistes vertes.

Elle a été considérée comme responsable des trois quarts de la baisse touristique constatée entre 2011 et 2014 (de 471 000 touristes à 407 000 touristes) dans une étude commandée par le ministère de l’écologie et livrée en septembre 2014[5].

Au-delà des efforts et investissement massifs des politiques incitatives consenties par les institutions touristiques, ayant conduit à une reprise de ce secteur depuis 2015 (malgré le bannissement des activités nautiques), la problématique d’un océan interdit depuis le 26 juillet 2013 continu d’impacter en profondeur ce secteur, plus que jamais sinistré aujourd’hui en aout 2017.

Le piétinement de la politique publique engagée dans le cadre de la crise requin a entraîné la reconduction de cet arrêté « provisoire » d’interdiction 6 fois le 27 septembre 2013, le 12 février 2014, le 13 février 2015, le 12 février 2016, le 08 février 2017.

Malgré le déploiement des forces de l’ordre, et le caractère dissuasif du préjudice encouru ayant conduit à une désertion massive de nos rivages (de 40 000 pratiquants - Op. Cit.1 - avant 2011 à quelques centaines d’irréductibles résistants depuis 2013), il est désormais clair que l’interdiction n’est pas et ne sera jamais une solution :

- d’une part parce qu’elle est totalement illégale puisqu’en principe provisoire

- d’autre part parce qu’elle ne fonctionnera jamais avec des passionnés vivant juste devant un océan aussi attractif

- mais aussi parce que l’océan récréatif est devenu une composante essentielle du développement littoral au XXIe siècle

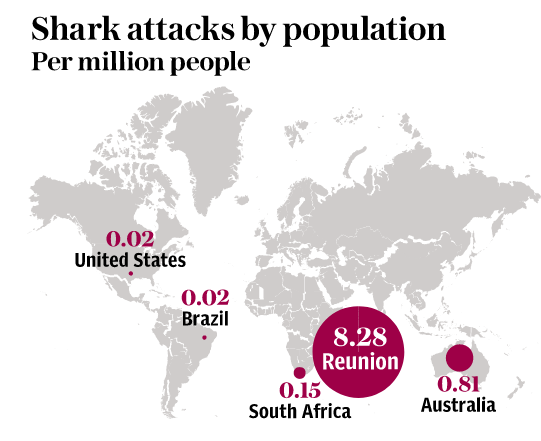

C’est ainsi d’ailleurs que malgré la réglementation en vigueur, l’année 2017 a déjà été le théâtre de deux attaques mortelles, faisant de notre île le lieu qui concentre 66 % des attaques de requin mortelles de l’année 2017 pour la planète tout entière (deux sur trois). L’extrême rareté de ce genre d’événements entraîne à chaque fois une ultra médiatisation, qui conduit à détruire en profondeur l’image de notre île, devenue la risée jusqu’à l’international (expression devenu langage commun « va te faire bouffer à la Réunion », souvenir parodique sur les attaques vendus sur les marchés locaux et métropolitains, campagnes publicitaires tournant à la dérision notre tragédie etc.).

Parallèlement, les logiques de communication édifiantes des services de l’État, renvoyant à chaque fois au « non-respect d’une interdiction », conduisent une part non négligeable de l’opinion notamment virtuelle à se radicaliser vis-à-vis des pratiquants nautiques réunionnais, jugé comme seul responsable des drames, mais aussi de ses conséquences dans les groupes identitaires.

Alors même qu’au XXIe siècle il n’est plus possible de concevoir un développement équilibré et harmonieux de zones littorales sans un développement des activités nautiques[6] notre île, qui se révèle être un des lieux les plus propices de la planète, voit son patrimoine côtier unique être transformé en lieu de souffrance et de douleur, en cimetière.

A l’inverse de toute l’attractivité connue auparavant, désormais notre situation chasse non seulement les touristes, mais aussi les investisseurs, conduisant à une dépréciation de notre territoire : qui souhaitent réinvestir ou s’installer dans une île tropicale où l’océan est interdit et où les morts s’enchaînent sans interruption ?

A l’heure où les plages métropolitaines connaissent un engouement sans précédent avec 35 millions de touristes en été, générant des milliards d’euros de chiffre d’affaires, cette situation hautement préjudiciable pour l’île tout entière devient intenable.

La situation de la Réunion avec un océan fermé unique en France, et dans le monde bafoue les principes élémentaires d’égalité entre les territoires, et de liberté d’accéder aux rivages librement, en plus de nous priver de perspectives de développement et de valorisation durable, telle que plébiscité dans le Grenelle de la mer de 2009[7].

D’autres part, la crise requin a des conséquences écologiques majeures puisque la fermeture de la totalité des plages de plein océan conduit les 800 000 Réunionnais et les 400 000 touristes à s’entasser dans nos modestes et fragiles lagons[8]

Alors que certains continuent d’évoquer la nécessité d’une compréhension du phénomène préalable à toute mise en œuvre, il faut bien comprendre qu’ici tout a été essayée :

- trois années d’études scientifiques qui n’auront strictement rien apporté

- trois années d’expérimentation avec des cobayes humains qui se révèlent pour l’instant être un fiasco technique, financier mais aussi humain.

Au-delà des expérimentations et programmes en cours vis-à-vis desquels il n’y a strictement aucune visibilité ou garantie, l’enlisement dans la durée de la crise requin est dangereux car il conduit à une résignation au titre d’une fatalité qui serait incompressible.

Il est donc urgent de s’inscrire non plus dans une logique « de gestion » mais dans une logique de « résolution » de la crise requin à l’île de la Réunion.

C’est désormais un plan Marshall[9] qu’il faut mettre en œuvre pour espérer avoir une chance pouvoir à nouveau partager l’océan avec un risque acceptable, et refaire de notre île un véritable joyau pour les sports nautiques.

Précisons au préalable qu’il existe un débat sans fin sur les causes de la crise, car de celles-ci auraient été censés découler les préconisations :

A- Pour les biologistes/écologistes et l’Etat qui ont mis en place (et donc défendent) la réserve marine et la biodiversité, la principale cause serait une « dégradation environnementale » ayant conduit à une modification du comportement de ces animaux et à leur sédentarisation.

Cette idée est défendue farouchement par les trois entités précitées puisqu’elle est la seule qui permet de dégager leurs propres responsabilités, puisqu’ils sont tous trois à l’origine de la mise en place de la réserve marine sur le littoral ouest.

Cet argumentaire s’inscrit dans la logique d’attaques de requins qu’il conviendrait d’accepter, de banaliser au titre d’une fatalité incompressible, puisqu’il est strictement illusoire revenir en arrière sur 30 années de développement urbain, mais également empêcher la croissance actuelle (en aucun cas la dégradation environnementale pourrait expliquer les attaques, d’une part parce qu’elle est minime ici à l’île de la Réunion, et d’autre part parce qu’il n’y a aucune corrélation entre ce facteur et les attaques ailleurs dans le monde ni en localisation ni en intensité)

B-Pour les acteurs du terrain, pratiquants, pêcheurs, associations, la cause principale est justement la création de cette aire protégée en plein cœur de cette zone balnéaire en 2007, ayant conduit à la suppression de toutes les activités de pêche traditionnelle de ce secteur, les seules susceptibles de maintenir à bonne distance des prédateurs, comme cela était le cas dans le passé, où cette zone était totalement épargnée par les attaques graves.

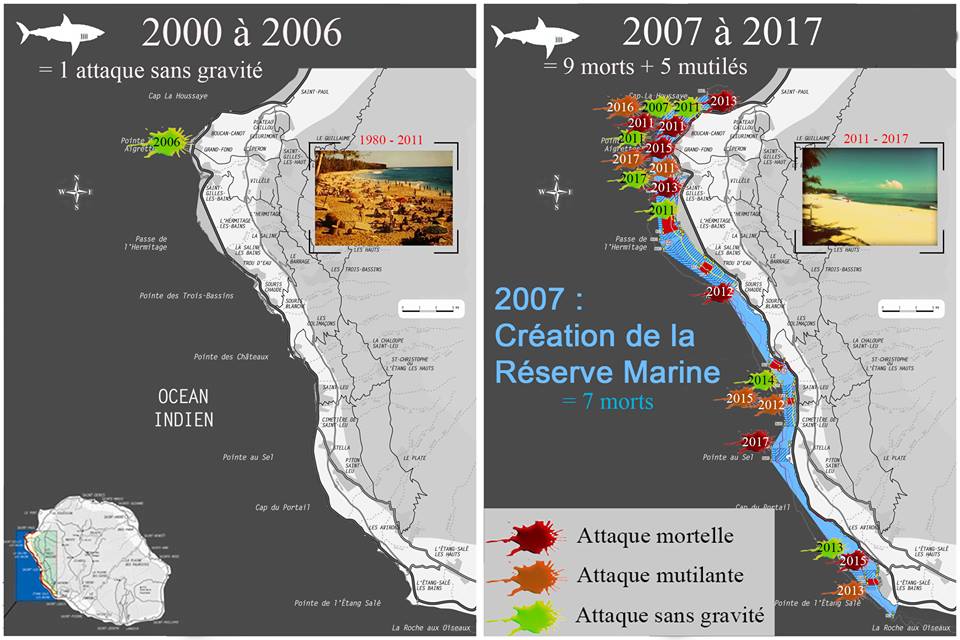

Carte d’évolution des attaques dans la zone balnéaire entre 2000 et 2017

Les deux parties s’accordant (à peu près) sur le fait que l’arrêt de la commercialisation en 1999 a conduit ces espèces extrêmement prolifiques à proliférer.

La configuration géologique de notre île jeune, avec des fonds qui tombent vite, un haut-relief conduisant à une pluviométrie record font de notre île un biotope propice aux interactions avec les pratiquants nautiques[10].

La problématique de la responsabilité de l’installation d’une Réserve marine au cœur d’une zone balnéaire, en parfaite connaissance de nos particularités[11], est centrale : les biologistes/écologistes et l’État refusant d’admettre un seul instant cette idée puisque renverrait directement à leurs responsabilités (pénales ?).

Sachant que de ce fait il ne sera jamais possible de s’accorder sur les causes, il est temps maintenant de passer à l’heure de la résolution, car la réalité de la dangerosité exceptionnelle de nos rivages reste indiscutable.

Comment rétablir l’accès à la mer, « un droit inaliénable et imprescriptible », avec un risque acceptable, faire à nouveau de notre île un paradis pour des activités nautiques et retrouver le dynamisme touristique associé ?

Source graphe 2015 : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/reunionfrance/11790510/Reunions-shark-crisis-when-will-it-be-safe-to-go-back-into-the-water.html

Attaque depuis 2011 à la Réunion

1) 19 février 2011 : Saint-Gilles - Éric Dargent, surfeur, jambe sectionnée.

2) 15 juin 2011 : Boucan Canot - Eddy Aubert, bodyboarder, attaque mortelle

3) 6 juillet 2011 : Roches Noires - Arnaud Dussel, surfeur. Grosse morsure sur sa planche.

4) 20 juillet 2011 : St Gilles (Brisants) - Yann. Waveski. Dégâts matériels

5) 19 septembre 2011 Boucan Canot - Mathieu Schiller, bodyboarder, attaque mortelle

6) 5 octobre 2011 : Cap La Houssaye - JP Castellani, piroguier, Gros dégâts matériels.

7) 11 Novembre 2011 : Sainte-Rose - JP Delaunay, pêcheur, perte d’un orteil

8) 5 mars 2012 : Saint-Benoît - Gérard Itéma, bodyboarder, dégâts matériels.

9) 23 juillet 2012 : Trois-Bassins - Alexandre Rassiga, surfeur, attaque mortelle

10) 5 août 2012 : Saint-Leu - Fabien Bujon, surfeur, main et jambe sectionnées.

11) 23 Avril 2013 : Saint Pierre - Yoann Schultz, surfeur, enfoncement sous la planche.

12) 8 mai 2013 : Brisants - Stéphane Berhamel, bodyboarder en voyage de noces, attaque mortelle

13) 8 Juin 2013 : Etang Salé - Lucas Vergnes, bodysurfeur, charge d'un requin

14) 30 juin 2013 : Grand Anse – Franck Jean Albert, surfeur morsure sur la planche.

15) 15 juillet 2013 : Saint-Paul – Sarah Roperht, Baigneuse, attaque mortelle

26 juillet 2013, arrêté d'interdiction de baignade d'activités nautiques pour toute l'île

16) 15 septembre 2013 : St Paul - Attaque mortelle sur un chien Labrador (non comptabilisée officiellement)

17) 13 octobre 2013 : Le Port - Charge sur un plongeur de l’IRD par un bouledogue (non comptabilisée officiellement)

18) 26 octobre 2013 : Etang Salé - Tanguy, jambe sectionnée.

19) 22 juillet 2014 : Saint-Leu - Vincent R, surfeur, plusieurs morsures.

20) 14 février 2015 : Etang Salé - Talon Bishop, baigneuse, attaque mortelle.

21) 12 Avril 2015 : Spot des aigrettes, Elio Canestri, attaque mortelle

22) 1er juin 2015 : Le Port - Eddy Chaussalet. Surfeur. Morsure au bras.

23) 22 juillet 2015 : St Leu (La Gauche) – Rodolphe Arrieguy, surfeur, bras droit amputé

24) 27 août 2016 : Boucan Canot– Laurent Chardart, bodyboardeur, jambe et bras droits arrachés

25) 21 février 2017 : Saint-André - Alexandre Naussac, 3 morsures successives, attaque mortelle

26) 29 avril 2017 : St Leu - Adrien Dubosc, morsure à la jambe, attaque mortelle

27) 18 juin 2017 : Roches Noires - Julien Lacouture. morsure de la planche. Sans blessures graves

[1] A côté des activités de pleine nature terrestre en pleine croissance, cette étude a proposé une estimation autour des 40 000 pratiquants pour le surf et les disciplines associées, à partir d’un croisement des différents chiffres disponibles : « Analyse des enjeux des loisirs et du tourisme sportif de nature dans le développement durable de l’ile de la Réunion ». Olivier Bessy, Olivier Naria, 2003

[2] Les activités nautiques s’inscrivaient dans les grands axes des politiques développementales de l’ile, aussi bien à travers le « schéma nautique régional », que dans le « schéma de mise en valeur de la mer », tout 2 intégrées au Schéma d’Aménagement Régional de 2004.

[3] Bien qu’historiquement en-deçà des PIB des autres DOM-TOM ou îles avoisinantes, le tourisme à l’île de la Réunion reste considéré comme un des principaux vecteurs potentiels d’emploi et d’apport en richesse extérieur, dans une île qui présente une balance commerciale largement déficitaire.

[4] La Réunion fournissait jusqu’à la fin des années 2000 60 % des champions en équipe de France, au point d’être surnommé « petit Hawaï français ». De nombreuses compétitions internationales se déroulaient sur nos spots reconnus mondialement. Les derniers champions réunionnais devraient faire partie des équipes de France pour les jeux olympiques de 2020 à Tokyo, et de 2024 à Paris.

[5] http://www.info-requin.re/IMG/pdf/Impact_economique_crise_requin_a_la_Reunion_-_Sagis_-_Rapport_final_novembre_2014.pdf

[6] Confère littoral aquitain et le boom des pratiques surf en été comparables à celle du ski en hiver, voir ce lien extrait d’un journal de France 2 d’avril 2017

[7] Les pratiques nautiques à très faible impact environnemental, telles que le surf, sont plébiscitées dans le cadre du Grenelle de la mer. L’article 57a. indique qu’il faut « encourager les sports nautiques soutenables au plan environnemental ». Extrait du chapitre intitulé « Des activités littorales touristiques dans une perspective de développement durable », Le Livre bleu des engagements du Grenelle de la mer, juillet 2009, p. 33. Lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_bleu.pdf

[8] Et cela alors même que les études de 1997 et 2007 faisaient déjà état d’une surcharge lagonnaire désastreuse, d’où de la nécessité de sécuriser de nouvelles plages de baignade (Saint Paul pour 1997 St-Pierre pour 2007) voir lien ici

[9] La sauvegarde du nautisme de la Réunion devrait relever d’une « grande cause nationale » tant la situation est devenu crucial. Les conséquences de cette crise nécessiteraient le lancement d’une commission d’enquête parlementaire, afin de faire établir au grand jour le préjudice subi, les responsabilités édifiantes, et les indemnisations afférentes. Mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour les détails du "plan Marshall"

[10] Voir cette conférence qui présente les explications empiriques https://www.youtube.com/watch?v=zxQNLkhzfFM

[11] Dans une île jeune avec une pluviométrie record, constituant un biotope exceptionnel pour les requins côtiers dont la dangerosité était parfaitement établie depuis les années 1990, comme le prouve l’étude de l’IFREMER de 1997 (enterré depuis et exhumé ici http://etude-risques-requin-reunion.blogspot.com/ ) pour répondre à un risque déjà identifié comme majeur