(texte à tendance "sociologique" écrit fin 2012, encore brute, et publié pour répondre un cliché tenace sur les surfeurs "bons à rien")

Si effectivement le cliché des surfeurs « traines savates » est particulièrement tenace, la réalité elle est bien différente. L’analyse des professions des pratiquants révèle bien des paradoxes.

Comme l’a décris le sociologue Pierre Bourdieu70, les Activités Physiques de Pleine Nature (APPN), tel le surf, ont été investi dès le départ par les catégories socioprofessionnelles supérieures à travers un processus de « logique distinctive », aboutissant à un choix (parfois inconscient) d’activités souvent individuelles véhiculant des valeurs esthétiques, informationnelles. Au final ils finissent par se retrouver entre eux. Souvent ces activités sont très onéreuses (golf, équitation, voile, sports aériens, etc) et dans ce cas, la ségrégation par l’argent est évidemment automatique. A l’inverse que les études ont montré que les classes sociales plus populaires sont elles plutôt tournés vers des activités à dominante énergétique et/ou collective (à l’exception du rugby) : cyclisme, course à pied, football.

Ainsi pour le surf, le poids financier est faible, l’espace de pratique est gratuit et l’investissement modéré car on peu débuter avec une planche d’occasion bon marché. Mais l’image véhiculée reste très attrayante et valorisante pour les classes supérieures, d’autant qu’il se pratique dans les zones balnéaires, espaces privilégiées, trustés par les publics à hauts revenus, en particulier dans nos sociétés occidentales.

C’est la un paradoxe qui ressort de l’analyse des pratiquants : beaucoup de surfeurs à la Réunion par exemple sont issues des couches populaires, car certains spots sont situés près de villes ou quartiers modestes. Ils ont essayé un jour ce sport, et sont vite devenu passionnés comme les autres. Et cette passion leur a permis pour nombre d’entre eux de se donner des objectifs de réussite dans leur vie sociale et de les atteindre. Le surf est souvent défini à raison comme activité « marginalisante71». Mais ne serait elle pas aussi socialisante, et vectrice d’intégration sociale ? La question mérite d’être posée72, mais revenons à l’analyse des pratiquants.

Qui sont les surfeurs de l’île ?

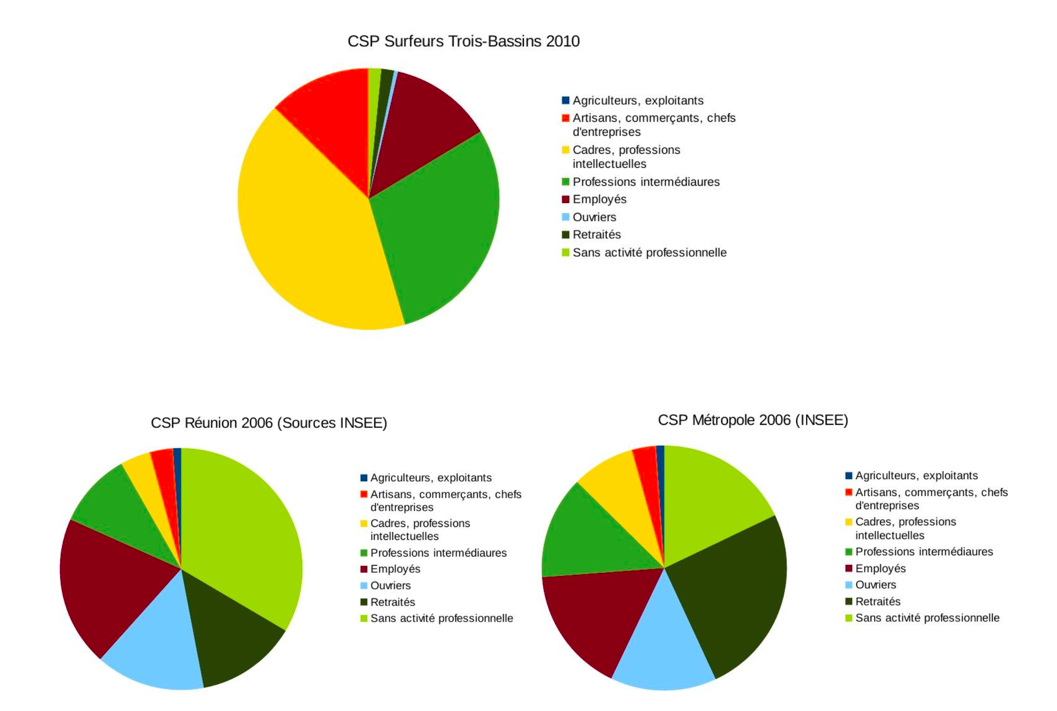

Une enquête récente réalisée en novembre 2010, sur 236 pratiquants du spot de trois bassins nous donne une photographie sans appel des pratiquants du surf. Comparons ces chiffres avec ceux publiés par l’INSEE en 2010, issues du recensement de 2006 à la Réunion et en métropole

Ces données ont été recueillies auprès d’usagers du « camion-bar » de trois bassins, à partir d’un questionnaire proposé aux clients. Ce questionnaire a été élaboré dans le cadre d'une étude de marché, à destination de la mairie, permettant de mesurer la pertinence du maintien de cette activité commerciale au niveau du spot de trois bassins. Elles ne constituent donc bien évidemment pas une étude à « valeur scientifique ». Elle permet cependant de dégager une tendance, celle du profil des surfeurs de trois bassins, passant par le snack du coin73.

Ainsi, l’analyse des chiffres recueillis auprès des pratiquants fréquentant le « camion-bar » de trois bassins montre que :

Seul 1,3% sont sans emploi (contre 30% à la Réunion), 11,4% d’étudiants, 5,5% sans réponse, et 1,3% de retraités. 80,5% ont une activité professionnelle !

Et pas des moindres puisque les CSP supérieures (catégorie 3, 4) représentes à elles seules 45,3 % des surfeurs interrogés. En comparaison, les chiffres de l’INSEE indiquent seulement 21,9% au plan national et 14, 1% au niveau local. Soit une représentativité 3 fois plus importante des catégories sociales supérieures. Si les métropolitains, déjà à la base surdiplômés dans l’ile (40% ont un niveau universitaire) composent la majorité des pratiquants, les surfeurs locaux ne sont pas en reste dans l’ensemble : étant souvent enseignants, commerçants, professions libérales ou chefs d’entreprises.

On peut remarquer que la pratique du surf paradoxalement touche aussi bien des classes aisées à Trois Bassins, spots familial nécessitant un déplacement (pas de ville sur place) que des classes plus populaires à St Leu, au Port ou à St Benoit où se sont souvent des locaux du coin, issues parfois de famille de pêcheurs, ou d’un milieu plus populaire qui s’approprient cette activité, développent une identité propre et exercent les formes de localisme associées.

Une autre étude74 vient corroborer l'analyse que nous venons de présenter.

Elle a été publiée en 2011, réalisée au USA par Chad Nelsen, pour « surfrider fondation ». Cette étude nous montre clairement elle aussi que, contrairement aux idées reçues, le surfeur moderne est solvable, « bankable » et qu’il peut même contribuer de façon non négligeable au dynamisme économique. Cette enquête « Surfrider-Surf-First Survey » a été réalisée à partir d’un questionnaire Internet rempli par 5360 surfeurs américains, réalisée entre novembre 2008 et septembre 2009. Les résultats de cette étude démontre que:

-plus de 62% sont allé à l’université, ce qui témoigne d’un très bon niveau d’éducation,

-67% des surfeurs ont un travail à plein temps,

-les surfeurs ayant répondu au questionnaire gagnent en moyenne 75.000 dollars par an. Ils possèdent en moyenne 4 planches de surf

-Les surfeurs participent à l’économie : ils dépensent 66 dollars par visite sur un spot (essence, parking, alimentation, dépenses en surf shop, etc.).

Les surfeurs forment une large communauté aux Etats-Unis estimée à 3,1 millions d’individus dont l’impact économique annuel est évalué entre 2 et 5 milliards de dollars.

Ainsi, toutes ces données ne pourraient-elles pas être à l'origine d’une forme de « dissonance cognitive » ? Ce décalage entre une représentation affirmée et une réalité difficile à accepter n’expliquerait-il pas une forme de rancœur envers notre communauté : comment ces « bons à rien de surfeurs écervelés » pourraient être finalement aussi évolués ?

Cela irrite agace mais c'est peu être là une des sources de la haine envers cette communauté.

Peut être aussi que même nos opposants institutionnels ou scientifiques avaient eux aussi convaincus par le cliché des « surfeurs imbéciles », en sous estimant nos capacités d’organisation et de riposte, ayant omis que « l’habit ne fait pas le moine ».

70) « La Distinction. Critique sociale du jugement » est un ouvrage publié en 1979 par Pierre Bourdieu qui élabore dans une perspective sociologique une théorie des goûts et des styles de vies.

71) Op.cit.32

72) J’ai pu constater à travers quelques exemples dans mon entourage que la pratique du surf aura donné « l’envie de s’en sortir » à des jeunes en difficulté, issues de milieux défavorisés. Le sport est considéré comme un vecteur d’insertion sociale. Il existe aussi en France des programmes d’insertion par le surf

73) Au vu des différentes autres données en notre possession, ces chiffres reflètent une tendance qui correspond à la réalité. C'est pour cette raison que nous les utilisons à des fins d'illustration.

74) Citée dans cet article : http://blog.surf-prevention.com/2012/09/01/economie-surfeur/